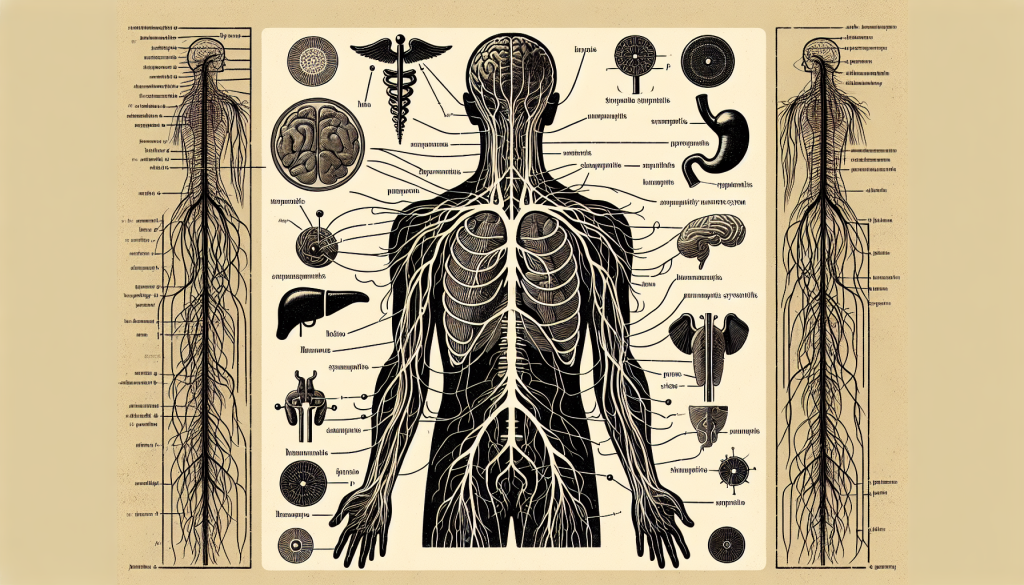

自律神経とは何か?その基本を学ぼう

自律神経とは、私たちの体の中で無意識に働く神経系のことです。具体的には、心臓の鼓動や呼吸、消化などを自動的に調整しています。自律神経は交感神経と副交感神経の二つから成り立っており、これらがバランスを取りながら私たちの体の状態を整えています。たとえば、交感神経は緊張やストレスの際に活動を活発にし、心拍数を上げたり、血圧を上昇させたりします。一方で副交感神経はリラックスしている時に働き、心拍数を落ち着かせ、体を休ませる働きをします。このように自律神経は、私たちの生活の中で非常に重要な役割を果たしています。理解することで、どのように健康を維持するかを学ぶ手助けになります。

自律神経の働きと日常生活への影響

自律神経は私たちの体の多くの部分に影響を与えています。日常生活で感じる様々な体調の変化は、自律神経の働きによるものが多いのです。たとえば、早朝に目覚めたときに感じる爽快感や、夜に眠くなる感覚も自律神経の調整によります。よく眠れない、食欲がない、疲れが取れないといった症状も、自律神経のバランスが崩れている可能性があります。特に現代社会では、ストレスが多く、交感神経が優位になりがちです。その結果として、体調不良を訴える人が増えています。自律神経のバランスを意識することで、これらの不調を予防し、健康的な毎日を送ることができます。

自律神経を整えるための生活習慣

自律神経を整えるためには、まず生活習慣を見直すことが大切です。適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠は基本です。特に、睡眠は自律神経を整える上で非常に重要です。規則正しい生活リズムを保つことも心がけましょう。また、ストレスを溜め込まないようにすることも重要です。趣味やリラックスできる時間を持つこと、深呼吸や瞑想を取り入れることが効果的です。さらに、カフェインやアルコールの摂取は控えめにし、栄養バランスの良い食事を心掛けることも自律神経の安定に役立ちます。これらの習慣を取り入れることで、自律神経のバランスを整え、心身ともに健やかな生活を送ることができます。

ストレスと自律神経の関係

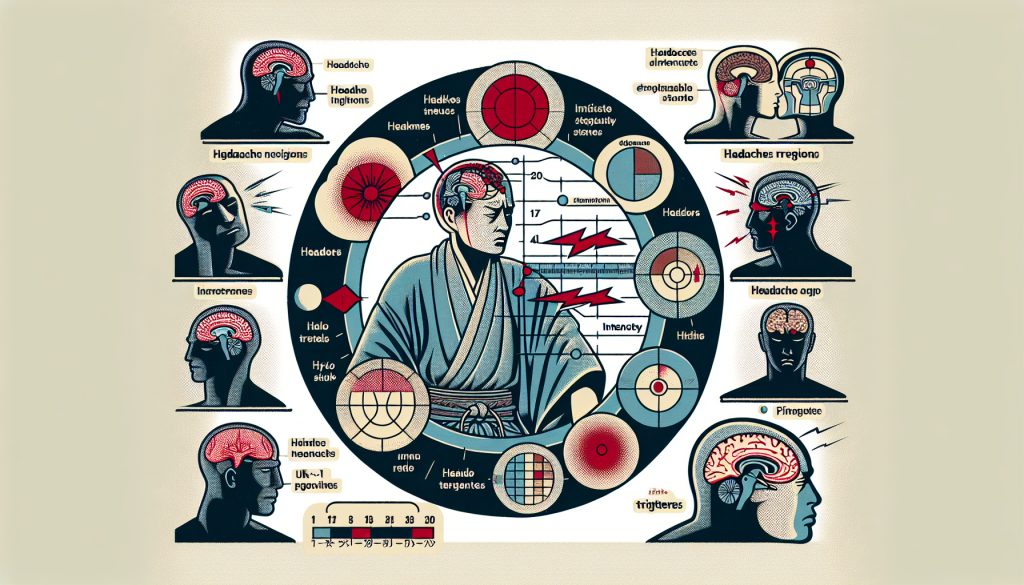

自律神経の乱れが引き起こす健康問題

自律神経の乱れは、さまざまな健康問題を引き起こします。例えば、慢性的な頭痛や肩こり、消化不良、睡眠障害などが挙げられます。また、長期間にわたって自律神経のバランスが崩れた状態が続くと、心身症やうつ病などの精神的な健康問題にもつながることがあります。これらの症状が見られた場合には、早めに対処することが重要です。専門医の診断を受け、自律神経を整えるための治療を受けることも一つの方法です。また、日常生活の中でストレスを軽減し、リラックスする時間を持つことも予防につながります。

最新の研究と自律神経に関する知見

近年、自律神経に関する研究が進んでいます。最新の研究では、自律神経の働きが心身の健康にどのように影響するかが明らかになりつつあります。特に、腸内環境と自律神経の関係についての研究が注目されています。腸内環境が整っていると、自律神経のバランスも良くなることがわかってきました。これにより、プロバイオティクスやプレバイオティクスを取り入れることで、自律神経のバランスを改善できる可能性が示されています。また、最新の技術を用いたバイオフィードバック療法が、自律神経の調整に効果的であることがわかっています。このような最新の知見を活用することで、より効果的に自律神経のバランスを整え、健康を維持することが期待されています。