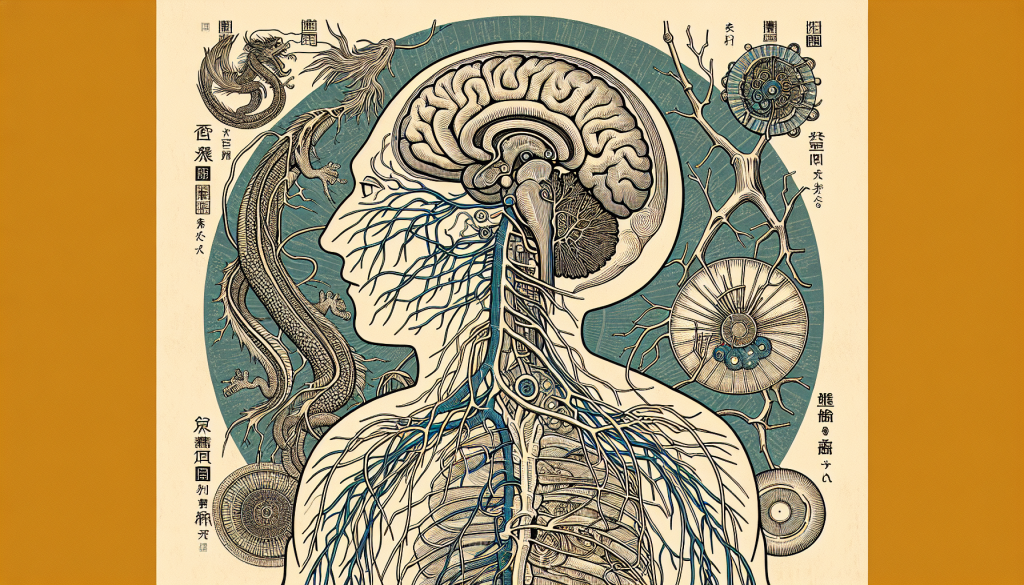

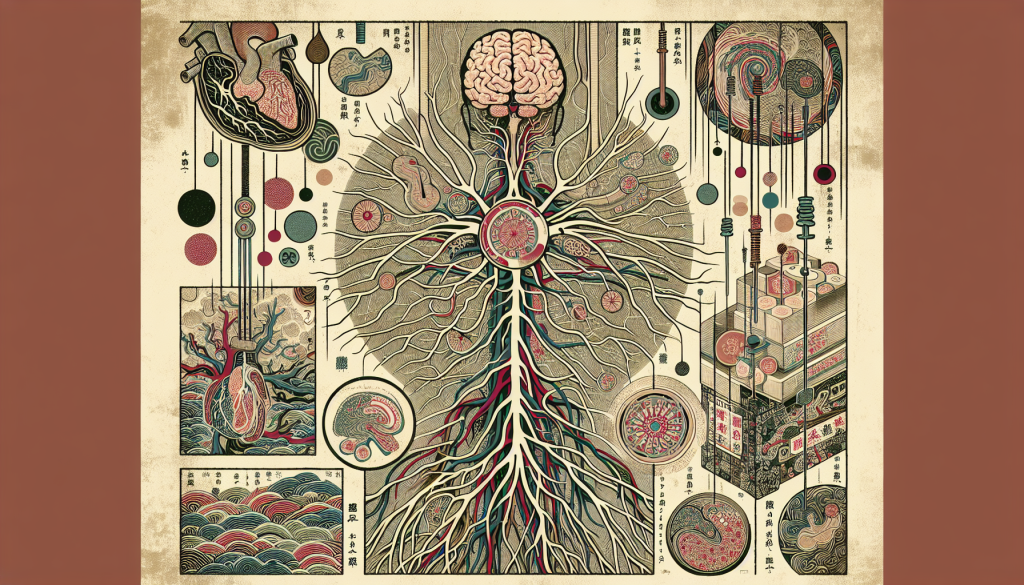

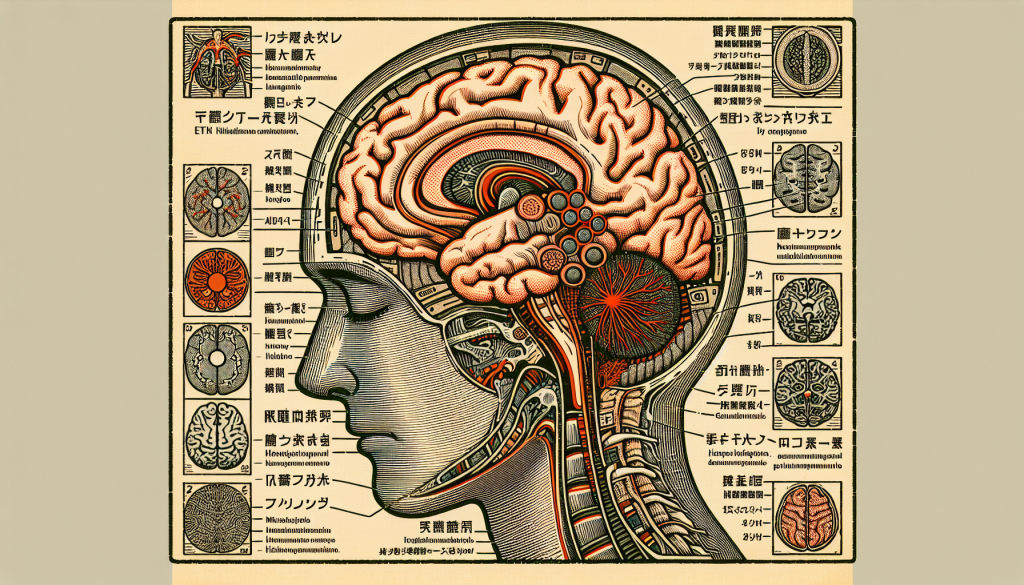

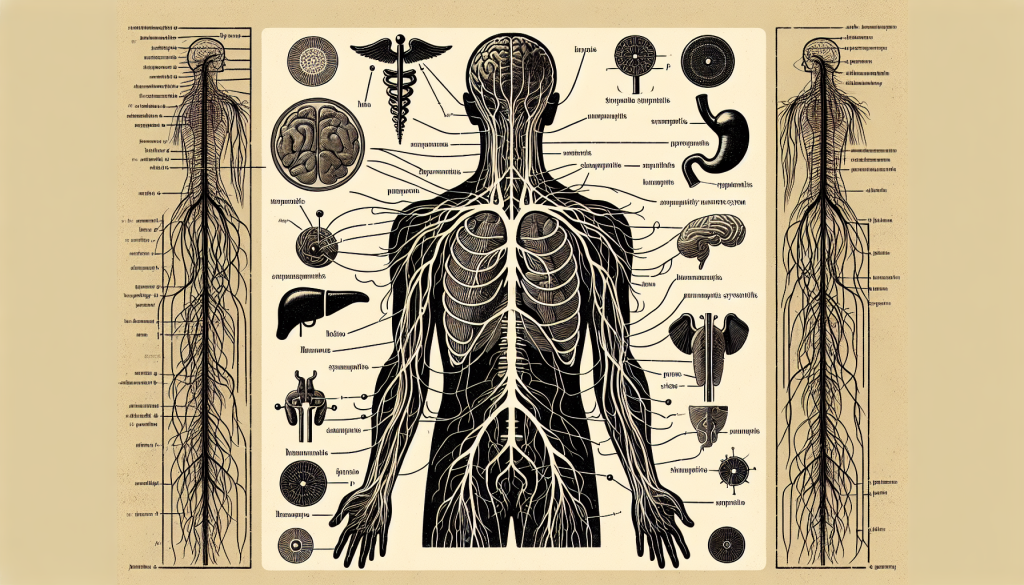

自律神経とは何か?

自律神経とは、私たちの体の中で無意識のうちに働いている神経のことです。この神経は、心臓の動きや呼吸、消化活動など、体の基本的な機能を自動的に調整しています。自律神経には、交感神経と副交感神経という二つの種類があります。交感神経は、興奮したり緊張したりするときに活発になり、心拍数を上げたり、血圧を高めたりします。一方、副交感神経はリラックスしているときに働き、体を休ませたり、消化を助けたりします。この二つの神経がバランスよく働くことで、私たちの体は健康を保つことができます。しかし、ストレスや生活習慣の乱れなどでこのバランスが崩れると、体に様々な不調が現れることがあります。自律神経のバランスを保つためには、規則正しい生活や適度な運動、十分な睡眠が大切です。

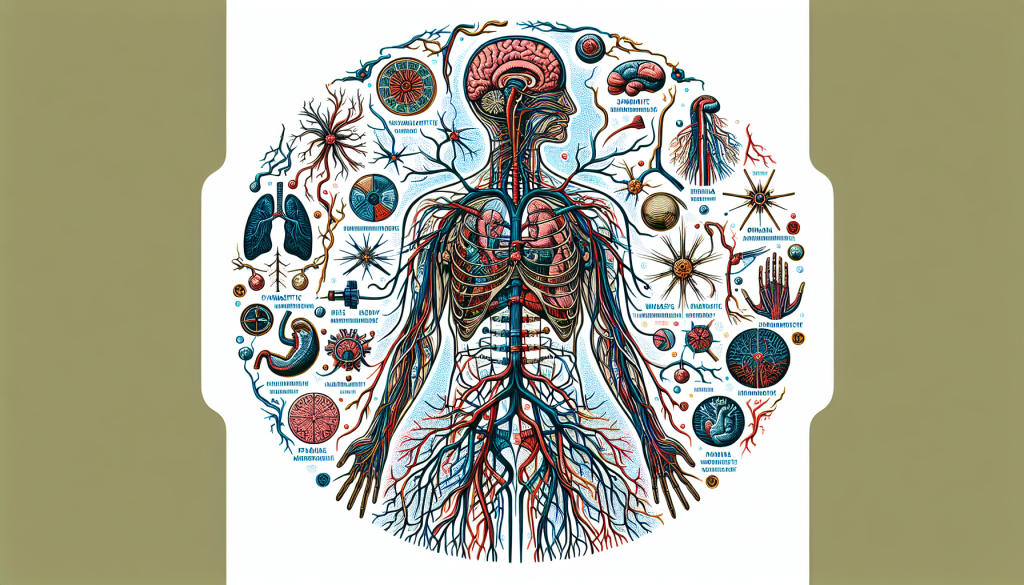

交感神経と副交感神経の役割

交感神経と副交感神経は、自律神経の中で異なる役割を果たしています。交感神経は、体をアクティブにする役割を持ち、危険を察知したときやストレスを感じたときに働きます。この神経が働くと、心臓が速く打ち始め、血圧が上がり、筋肉が緊張します。これは、体がすぐに行動を起こせるように準備するためです。逆に、副交感神経は体をリラックスさせ、エネルギーを節約する役割を持っています。食事をした後や、休んでいるときに活発になります。この神経が働くと、心拍数が下がり、消化が促進され、体が休息状態に入ります。このように、交感神経と副交感神経が交互に働くことで、体は適切な状態を維持できます。しかし、どちらか一方が過剰に働くと、体に不調をきたすことがあります。

自律神経とストレスの関係

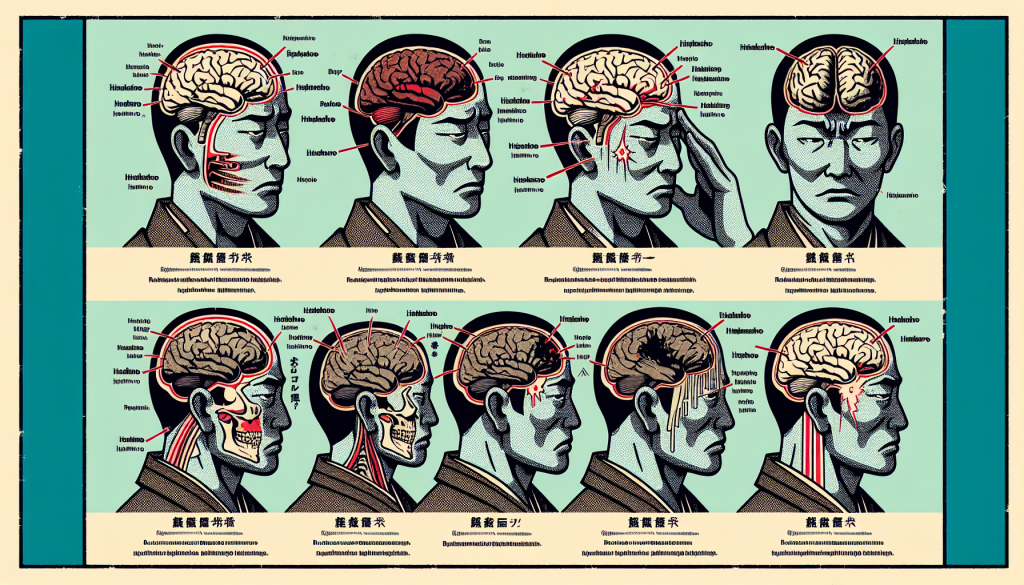

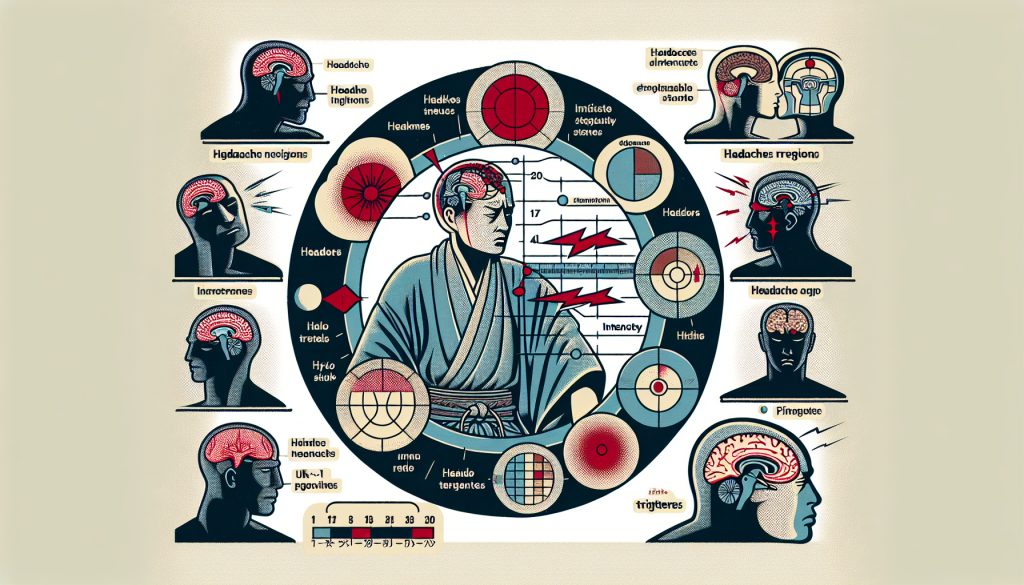

自律神経の乱れによる症状

自律神経のバランスが崩れると、体には様々な不調が現れます。主な症状としては、頭痛、めまい、動悸、息切れ、消化不良、便秘や下痢、疲労感、睡眠障害などがあります。これらの症状は、交感神経と副交感神経の働きがうまく調和していないことからくるものです。例えば、交感神経が過剰に働くと、心拍数が上がり、動悸を感じたり、緊張で頭痛が起こったりします。また、副交感神経が働かないと、消化がスムーズにいかず、胃もたれや便秘になることがあります。このような症状が続くと、日常生活に支障をきたすことにもなりかねません。自律神経の乱れを改善するためには、生活習慣の見直しが必要です。規則正しい食事や適度な運動、十分な睡眠を心がけることで、自律神経のバランスを整えることができます。

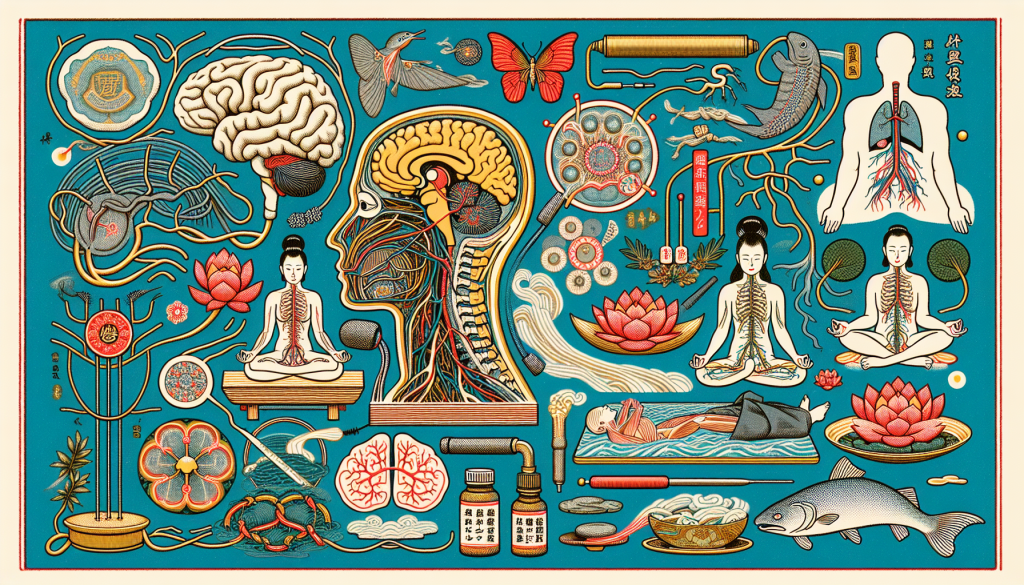

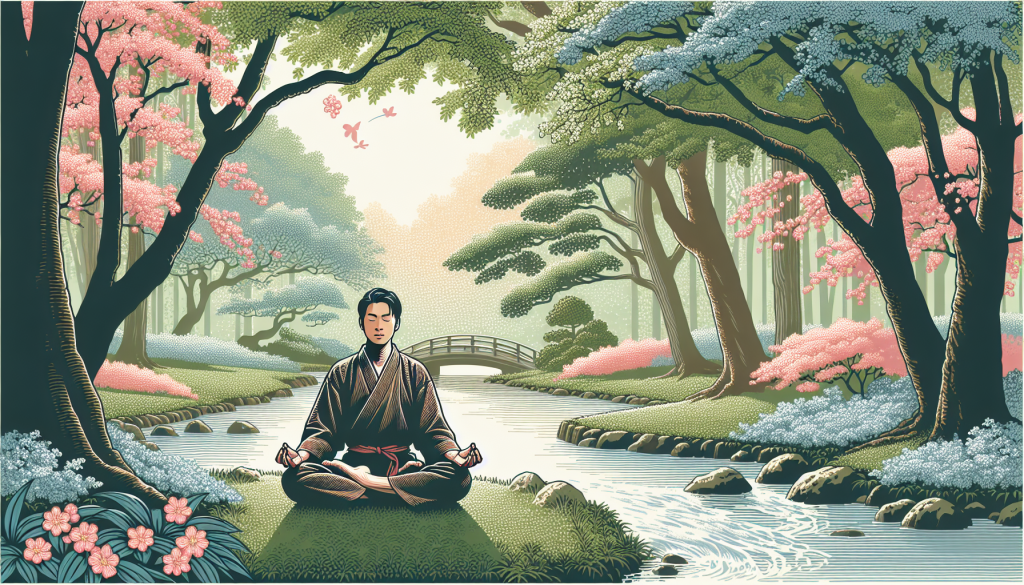

日常生活でできる自律神経の整え方

自律神経のバランスを整えるためには、日常生活でのちょっとした工夫が重要です。まず、規則正しい生活リズムを保つことが基本です。毎日同じ時間に起きて寝ることで、体内時計を整え、自律神経の働きをスムーズにします。また、適度な運動は自律神経のバランスを保つのに効果的です。特に、有酸素運動は副交感神経を活性化し、リラックス効果をもたらします。さらに、食事も大切な要素です。栄養バランスのとれた食事を心がけることで、体の調子を整えることができます。そして、ストレスを感じたときには、趣味やリラクゼーションを取り入れることで、心を落ち着かせることができます。例えば、深呼吸やヨガ、瞑想などは、心と体をリラックスさせ、自律神経のバランスを整えるのに効果的です。

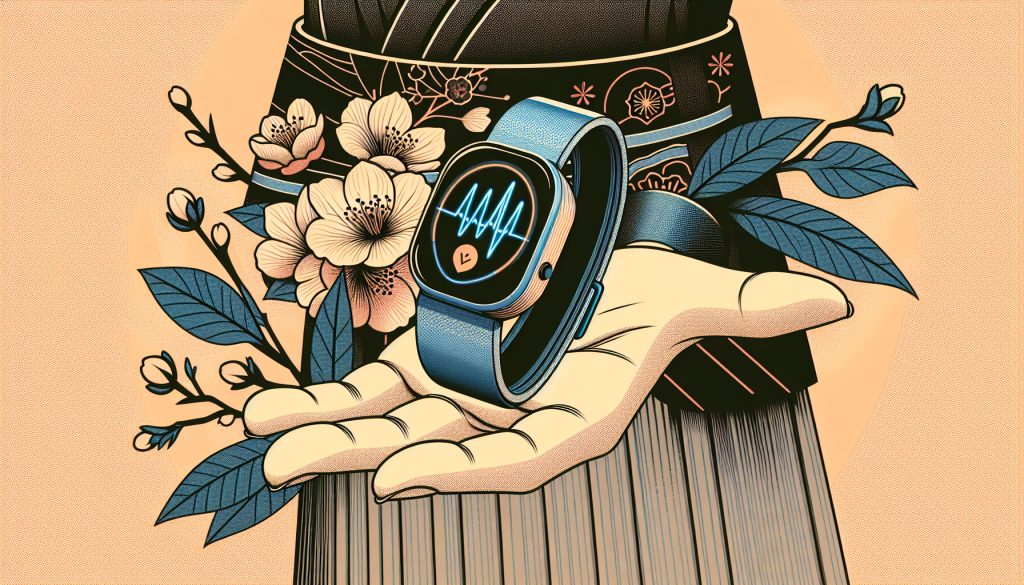

最新の研究と自律神経の未来

最近の研究では、自律神経と健康の関係について新たな発見がされています。特に、テクノロジーを活用した自律神経の測定やモニタリングが注目されています。例えば、ウェアラブルデバイスを用いて、心拍変動やストレスレベルをリアルタイムで測定する技術が開発されています。これにより、自分の自律神経の状態を把握しやすくなり、日常生活でのストレス管理や健康管理に役立てることができます。また、AI技術を活用した自律神経の解析も進んでおり、個人に合わせた健康アドバイスが可能になってきています。未来には、より多くの人が自律神経の大切さを理解し、健康を維持するための方法を取り入れることが期待されています。自律神経のバランスを整えることは、健康で充実した生活を送るために欠かせない要素となっています。